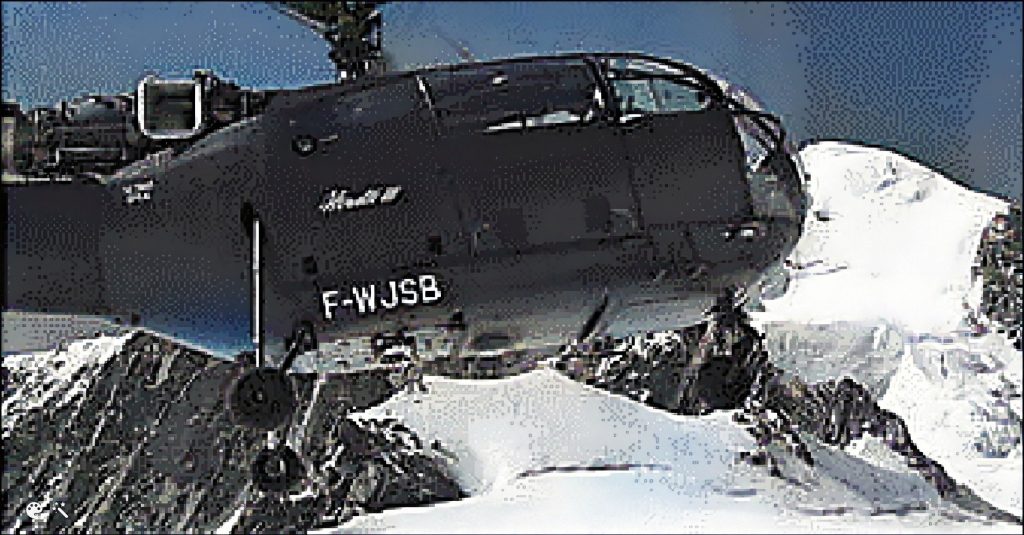

Le mardi 29 août 1961, un avion de chasse F-84F Thunderstreak effectuant un vol d’essai se présente au col du Midi pour dévaler le glacier du Géant afin d’échapper aux radars. Malheureusement, l’aile gauche de l’appareil sectionne le câble tracteur du téléphérique de l’Aiguille du Midi-Helbronner, dont trois cabines se décrochent, causant la mort de six passagers. Des hélicoptères Sikorsky S-55 (H-19) et des S-58 (H-34) venus de la Base École 725 du Bourget-du-Lac (73/Savoie) et des Alouette II et III de la Base Protection civile de Grenoble-Eybens (38/Isère) sont dépêchés sur zone pour récupérer les corps et évacuer certains rescapés. Parmi les sauveteurs, on compte Jean Boulet, pilote d’essai de Sud Aviation aux commandes de l’Alouette III immatriculée F-WJSB. Retour sur ce tragique accident plein d’enseignements…

LA TÉLÉCABINE

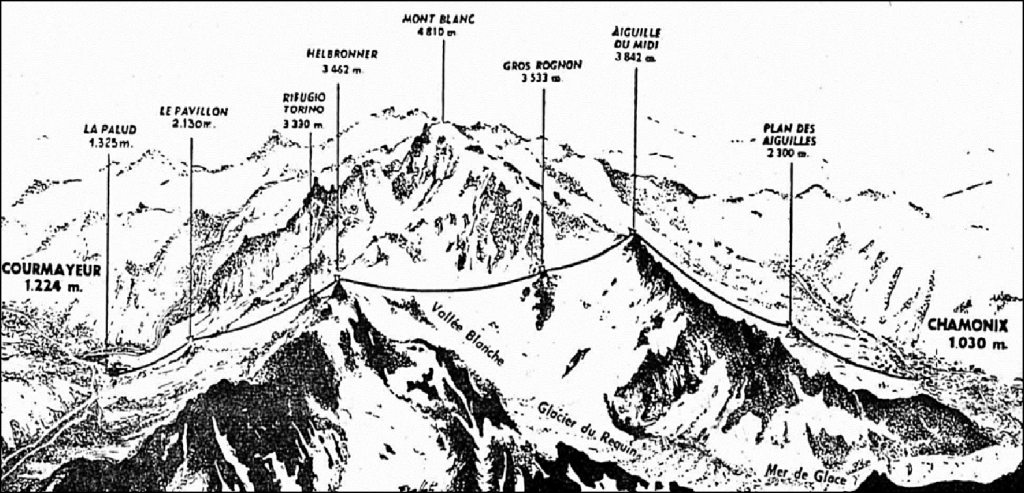

Inaugurée à Noël 1957, la télécabine Panoramic mont Blanc (également appelée « télécabine de la Vallée Blanche », « téléphérique du mont Blanc » ou encore « téléphérique des Glaciers » du côté valdôtain, constitue le dernier maillons de Ia chaîne de téléphériques permettant de relier Chamonix (France) à Courmayeur (Italie).

Il s’agit d’un téléphérique de type pulsé, comportant un câble porteur fixe et un câble tracteur, permettant d’effectuer au départ de l’aiguille du Midi (de Chamonix), à 3 777 mètres d’altitude, jusqu’à la pointe Helbronner, à 3 462 mètres d’altitude, à la frontière franco-italienne, en à peu près 30 à 35 minutes, soit un parcours aérien de 5 093 mètres de long au-dessus de la vallée Blanche et du glacier du Géant.

La télécabine se compose de trente-six cabines de quatre places, réparties en douze groupes (impérativement un nombre pair) de trois cabines. Les cabines sont fixées au câble tracteur par des pinces non débrayables automatiquement en raison du risque de givre, ce qui fait que chaque fois qu’un groupe de trois cabines atteint sa gare d’arrivée, la boucle entière doit s’arrêter (téléphérique pulsé). Quatre arrêts en cours de route permettent le débarquement simultané des trains de cabines en gares amont et aval.

En 1957, la liaison des six téléphériques reliant Chamonix à Courmayeur est l’œuvre, dans sa totalité, du comte italien Lora Totino di Cervinia (ingénieur de l’École polytechnique de Turin) qui, dès 1935, arrive, du côté italien, au refuge Torino, à proximité de la pointe Helbronner, et qui peut inaugurer, en août 1955, le téléphérique de l’aiguille du Midi, à l’époque le plus haut du monde.

La télécabine de la vallée Blanche complète à merveille ce téléphérique qui donne, sans fatigue, l’impression de l’escalade et permet de contempler un panorama immobile et imposant de pics et de glaces, mais laisse au contraire le souvenir d’une agréable promenade, sans davantage de fatigue, sur les hauts glaciers, dans l’univers des neiges éternelles au milieu du silence blanc et d’un paysage en constante évolution.

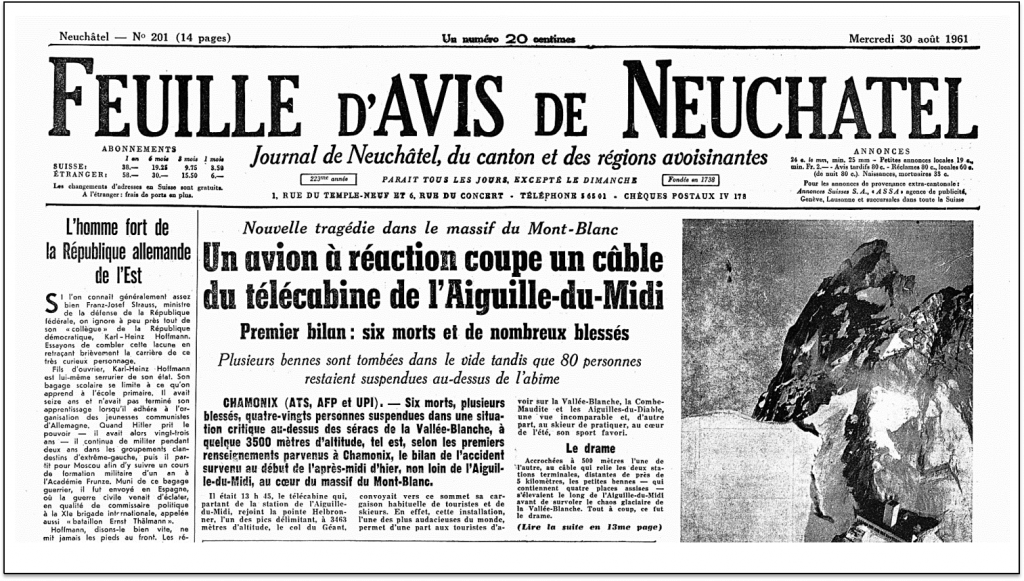

(Feuille d’avis de Neuchâtel n° 201 du mercredi 30 août 1961).

ENTRAÎNEMENTS DE L’ARMÉE DE L’AIR EN MONTAGNE

En 1961, la France est membre fondateur de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) depuis sa création, en 1949. Pour l’armée de l’Air française, il s’agit de s’entraîner de manière intensive pour faire face aux forces du Pacte de Varsovie.

Le vol tactique

Les radars se perfectionnant, les avions de chasse, tout comme les chasseurs-bombardiers d’ailleurs, doivent voler au plus bas en épousant les formes du terrain afin de leur échapper et, ainsi, pouvoir pénétrer dans l’espace aérien ennemi. Dans les massifs montagneux, comme les Alpes par exemple, cette manœuvre de pénétration aérienne semble beaucoup plus aisée, car il suffit de suivre le cours des vallées. Cependant, il faut faire attention à tous les types de câbles traversant ces dernières. En haute montagne, les choses semblent plus faciles car les téléphériques sont bien localisés et assez bien répertoriés sur les cartes.

Malheureusement, il est des endroits improbables où les avions de chasse cherchent à se réfugier dans les replis du terrain afin de passer d’une vallée à l’autre tout en échappant aux ondes radar. C’est pourquoi les pilotes s’entraînent durement à remplir leurs missions.

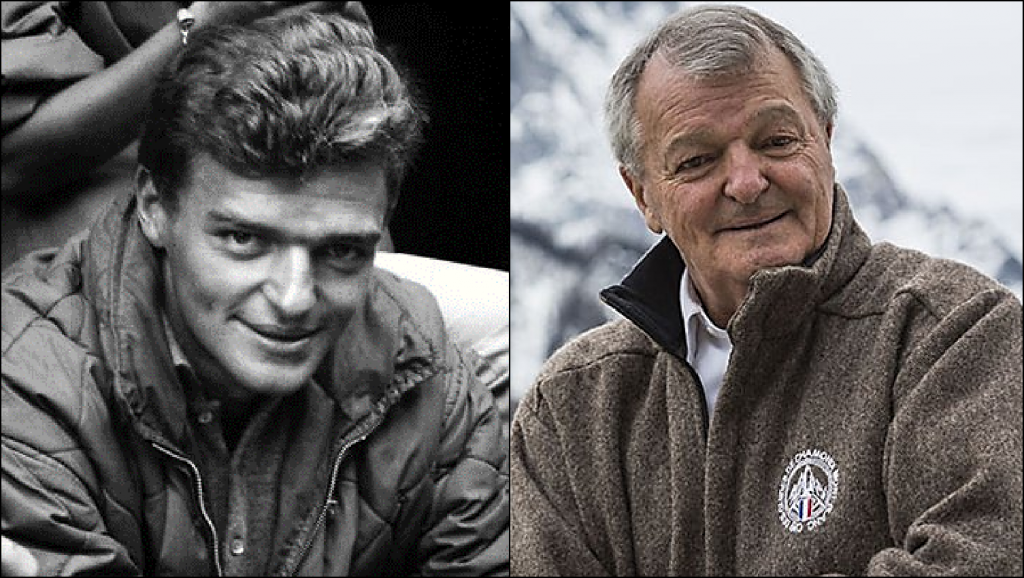

Le pilote

Premier fils d’Henri Ziegler, alors administrateur directeur général des Ateliers Bréguet, Bernard Ziegler naît le dimanche 12 mars 1933 à Boulogne-Billancourt. En 1954, il entre à l’École polytechnique puis intègre l’École de l’Air, où il devient pilote d’avion à réaction. Il participe alors à la guerre d’Algérie.

C’EST LE DRAME…

Le mardi 29 août 1961, la télécabine devient le théâtre d’une catastrophe de grande ampleur. En effet, piloté par le capitaine Bernard Ziegler, un avion de chasse Republic F-84F Thunderstreak de la Base aérienne (BA) 116 de Luxeuil-les-Bains sectionne, à 13 h 05, le câble tracteur du téléphérique, à peu près à mi-distance entre l’aiguille du Midi et du Gros Rognon.

L’enchaînement des faits

Le pilote effectue une mission opérationnelle à vue et sous contrôle radar sur le trajet Luxeuil-Annecy–Trévise et retour. Le choc a lieu à 120 mètres de hauteur, alors que les règlements de sécurité interdisent le survol de cette région à moins de 400 mètres. Mais, et c’est un élément important, le capitaine Ziegler a ordre de voler à basse altitude pour échapper aux radars…

Pour lui, tout se passe de manière nominale jusqu’à l’abord du massif du mont Blanc. Tandis qu’il se prépare à épouser le relief du glacier du Géant puis de la vallée Blanche, c’est la stupéfaction… Il aperçoit la ligne de téléphérique et les cabines, mais c’est trop tard et l’avion vole trop vite. Dans une manœuvre désespérée de redressement, le pilote accroche, avec l’aile gauche, le câble tracteur et, en sectionnant ce dernier, perd son réservoir de largage. La boucle du câble tracteur s’étant ouverte à l’endroit de la ligne où la pente est la plus forte, deux groupes de trois cabines, de part et d’autre du point de rupture, prennent une accélération très grande, l’un dans le sens de sa marche, l’autre en sens inverse.

Ce dernier groupe de cabines revenant à très grande vitesse dans le passage du Rognon qu’il vient de franchir, déraille à la sortie et s’écrase 150 mètres en contrebas, sur le glacier du Géant. Les six occupants des trois bennes, quatre Allemands et deux Italiens, sont tués sur le coup. Leurs corps seront retirés des débris éparpillés dans un rayon de 50 mètres. Par chance le câble porteur n’a pas été touché.

La boucle étant ouverte, on court le risque que les cabines se retrouvent toutes aux parties les plus basses des deux voies porteuses et s’entrechoquent à grande vitesse. Heureusement, cela ne se produit pas car le conducteur de treuil en poste à l’aiguille du Midi, voyant la poulie motrice s’emballer, fait immédiatement tomber le frein d’urgence qui bloque la poulie motrice, laquelle, à la limite de l’adhérence de sa garniture, parvient néanmoins à bloquer le câble.

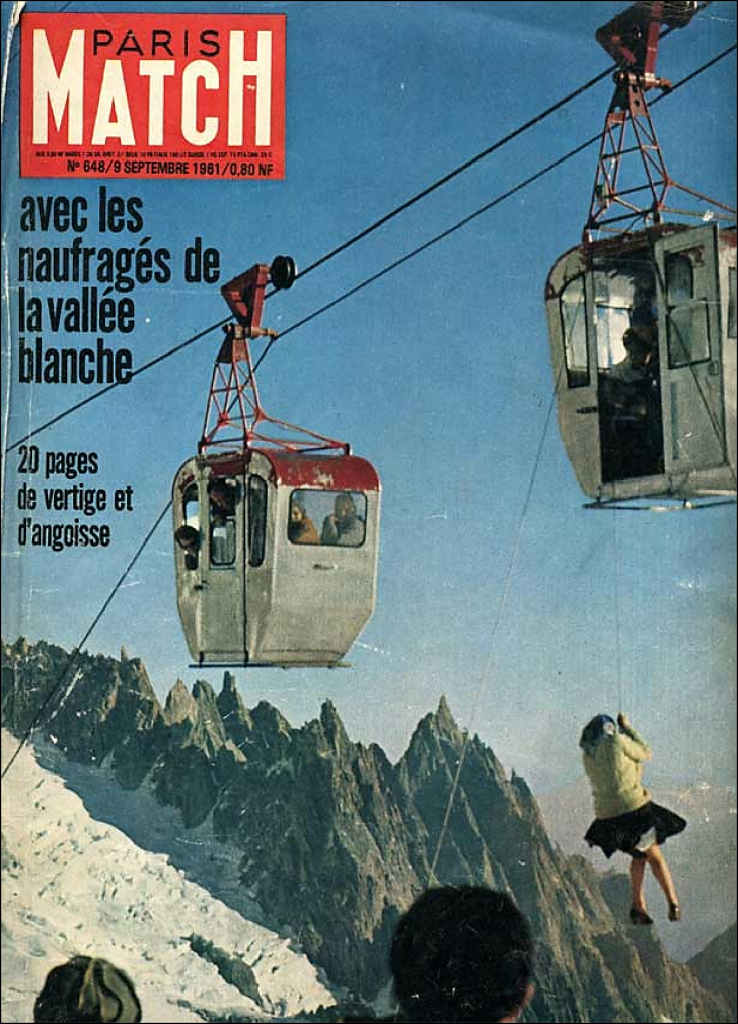

Du coup, l’extrémité libre du câble tracteur, derrière les cabines accidentées, se bloque d’elle-même au passage du Rognon. Les autres cabines, privées de câble tracteur et avec quatre-vingt-un passagers répartis tout au long de la ligne, restent suspendues dans le vide…

Traitement par Inter Actualités

Le soir même de l’accident, celui-ci fait la une du journal radiophonique de France Inter :

https://www.ina.fr/audio/PHD94016541

Témoignage

Un jeune guide chamoniard, Christian Mollier, est prisonnier de l’une des trois cabines proches du point de rupture et suspendue de façon précaire à une poulie. Il réussit à s’en extraire, à la sécuriser sur le câble porteur à l’aide de cordes, à y assurer sa cliente puis à rejoindre acrobatiquement le sol pour donner l’alerte et, ainsi, éviter une tentative de remise en route dont les conséquences seraient catastrophiques.

« On venait de passer le Rognon, ce gros rocher, sorte de pylône naturel planté au milieu de la vallée Blanche, raconte le guide Christian Mollier. J’ai vu cet avion magnifique arriver de l’ouest et du col du Midi. Il brillait dans le soleil déclinant. C’était comme un flash… »

Voyons comment le site Internet Best of the Alps traite cet épisode :

« 29 août 1961 : Christian Mollier a 21 ans, sa cliente italienne passe une journée merveilleuse avec lui dans la vallée Blanche depuis l’aube. Ils montent dans une cabine du téléphérique entre la Pointe Helbronner à 3 466 mètres et l’aiguille du Midi à 3 778 mètres d’altitude pour admirer le panorama qui, sur ces cinq kilomètres est littéralement vertigineux. Et puis la catastrophe : un avion des forces aériennes françaises sort de sa trajectoire (« le pilote a dû vouloir passer en-dessous mais il n’avait pas assez de placeʺ soupçonne Christian Mollier) et coupe le câble de traction du téléphérique en deux. S’ensuit une courageuse action de sauvetage de sa part que les journaux décriront plus tard comme ʺperformance héroïque uniqueʺ et durant laquelle Christian Mollier arrive à se libérer, lui et sa cliente, de la cabine. Six personnes dans deux autres cabines meurent sur place. Dans son livre Une vie à gravir, Mollier qualifiera de force majeure le fait d’avoir survécu à cette tragédie avec sa cliente : ʺUn simple concours heureux des circonstances nous a sauvés nous et condamné les autresʺ. »

Les opérations de sauvetage

L’évacuation des dizaines de touristes coincés dans les cabines dure toute la nuit et mobilise d’importants moyens : des hélicoptères Sikorsky S-55 (H-19), S-58 (H-34) en provenance de la Base école 725 du Bourget-du-Lac, des Alouette II et III de la Base Protection civile de Grenoble-Eybens sont dépêchés sur zone pour récupérer les corps et évacuer certains rescapés. On peut noter la présence de Jean Boulet, pilote d’essai attitré de Sud Aviation, aux commandes de l’Alouette III immatriculée F-WJSB.

(référence/Photo sublimée et colorisée).

Vidéo : http://www.helico-fascination.com/videos/breve/secours-au-telepherique-de-l

Les derniers passagers secourus attendent dix-neuf heures pour être récupérés. Ils passent une nuit, par chance exceptionnellement douce et quasiment de pleine lune, dans les deux mètres-carrés de leur cabine, à 3 600 mètres d’altitude. Le dernier passager est délivré à 8 h 15 le lendemain matin, le mercredi 30 août 1961.

Le bilan de cette catastrophe qui, tout naturellement, fait la une des journaux, s’établit à six morts sur quatre-vingt-sept personnes en ligne, aucun blessé, pas le moindre refroidissement, ce qui est proprement remarquable…

Il est à noter qu’Inter Actualités annonce d’abord 80 passagers, puis 40…

DÉTERMINATION DES RESPONSABILITÉS

Presque un an plus tard, le vendredi 13 juillet 1962, à Dijon, le Tribunal des forces armées (TPFA) de la VIIe région acquitte le pilote, une décision qui, à l’époque, fait couler beaucoup d’encre.

« Si l’on pouvait reprocher quelque chose à Ziegler, ce serait d’avoir suivi trop scrupuleusement sa mission » témoigne l’ingénieur-général Louis Bonte. Les experts relèvent notamment l’absence de balisage de cette télécabine, d’autant plus mal répertoriée que sa construction s’est opérée en 1957 contre l’avis de la Commission des sites et qu’elle a dû être régularisée. En outre les cartes servant à la préparation du vol n’avaient pas révélé l’existence des câbles de la télécabine.

ÉPILOGUE

Le cisaillement du câble de la télécabine de la vallée Blanche marque bien entendu les esprits dans toute la communauté montagnarde.

Éléments recueillis par Bernard Amrhein

SOURCES

- Il y a 50 ans, le drame de la télécabine de la vallée blanche/L’avion sectionne le câble et estompe l’exploit du Frêney.

Par Antoine Chandelier – 29 août 2011.

http://www.helico-fascination.com/videos/breve/secours-au-telepherique-de-l

- Télécabine Panoramic Mont-Blanc

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9cabine_Panoramic_Mont-Blanc#cite_note-12

- Denis Creissels, L’accident de la Vallée Blanche du 29 Août 1961, La Jaune et la Rouge, n° 153, 1er octobre 1961, p. 57-60

- Inter actualités de 19H30 du 29 août 1961

Laisser un commentaire