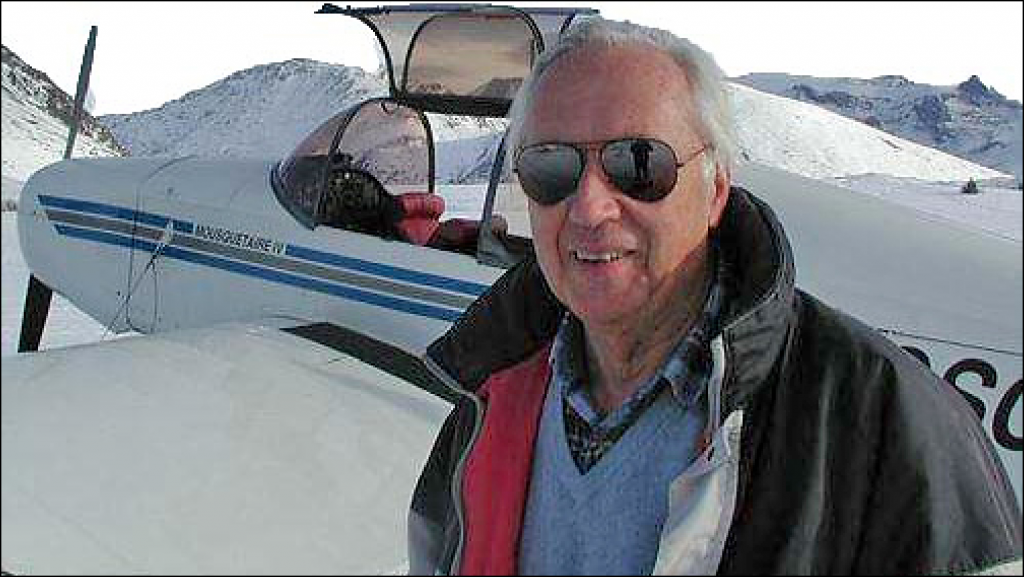

Robert Merloz, Pilote de montagne (RM-PDM) revient sur la carrière exemplaire de Marcel Collot qui, né à Grenoble (38/Isère) le mercredi 29 juin 1927, reste dans les mémoires comme un théoricien du vol montagne et un instructeur très pédagogue ayant formé de nombreux pilotes, privés ou professionnels...

PRIME JEUNESSE

C’est à l’âge de 7 ans, en 1934, que Marcel Collot entre pour la première fois en contact avec l’Aéro-Club du Dauphiné (ACD) en y effectuant son baptême de l’air sur Potez 36, unique appareil alors disponible au sein de cette association. De ce jour date la vocation d’une vie et un attachement indéfectible à l’ACD.

Pendant la guerre, ne disposant pas d’avion, il construit des planeurs… comme Hermann Geiger en Suisse.

Après-guerre, l’État souhaite relancer les activités aéronautiques et investit massivement dans l’achat de nouveaux appareils de formation. Ce regain d’intérêt pour l’aviation représente également une véritable aubaine pour les jeunes pilotes se découvrant une vocation pédagogique.

FORMATION SUR PLANEUR

En 1946, alors qu’il a 19 ans et qu’il a déjà passé de nombreuses heures sur le terrain d’aviation de Grenoble-Eybens, le jeune Marcel prend enfin les commandes d’un planeur biplace Caudron C. 800, qu’il casse malheureusement dès sa troisième sortie avec instructeur. Ces premiers vols n’ayant duré que huit minutes au total, il faut poursuivre l’instruction, au sol et en solo, sur une espèce de poutre dénommée AXIA XA-A. Celle-ci est tractée par un treuil sur toute la longueur du terrain, ce qui permet de décoller de quelques mètres et de ressentir les premières sensations du vol.

Au cours de la même année, l’instruction se poursuit sur un véritable planeur monoplace Wassmer AVIA 152-A que le même treuil propulse à 300 m de hauteur, formation de base couronnée par un premier vol solo le vendredi 21 juin 1946. Marcel effectue ensuite un stage à Pont-Saint-Vincent (54/Meurthe-et-Moselle), pendant lequel il peut voler pendant trois heures et trente-quatre minutes.

En 1948, Marcel effectue un nouveau stage à la montagne Noire (31/Haute-Garonne), mais un temps exécrable ne lui permet de voler que pendant sept heures. En 1949, il effectue un nouveau stage dans la même structure, mais cette période de formation dure deux mois, ce qui lui permet d’être qualifié instructeur-planeur par un dénommé Courbeyre, alors chef-pilote du centre. Ce dernier prend plus tard les rênes du centre de formation de Challes-les-Eaux (73/Savoie) jusqu’au début des années 1970… De retour à Grenoble et fort de son nouveau diplôme, Marcel est à nouveau embauché par l’ACD.

En avril 1955, la station de Chamrousse (38/Isère) inaugure un nouveau bâtiment. C’est dans ce cadre qu’Henri Giraud demande à Marcel Collot de s’y poser, sur neige et en planeur. Si l’atterrissage se passe de manière nominale, le redécollage manque de virer au drame. En effet, le planeur est censé être propulsé par deux sandows de cinq mètres de long accrochés en « V inversé » au nez de l’aéronef, tout en étant retenu par une corde de tension à l’arrière, celle-ci devant être coupée une fois les élastiques tendus. Les essais s’étaient bien passés mais, lors du lancement réel, les préposés aux sandows trébuchent dans la neige et le planeur s’élance trop lentement et en glissant vers une arête rocheuse. Comme par miracle, une légère brise permet au planeur de décoller et à Marcel Collot d’effectuer son premier atterrissage/décollage en montagne.

(référence/photo réparée, sublimée et colorisée).

FORMATION SUR AVION

Maîtrisant désormais les fondamentaux du vol, Marcel Collot se lance dans le pilotage des avions.

En 1948, il obtient son brevet de pilote puis, en 1953, effectue un stage d’instructeur à Saint-Yan (71/Saône-et-Loire). En 1956, il effectue un stage de pilote professionnel à l’issue duquel il est breveté le mardi 8 janvier 1957.

1957-1990 / LES ANNÉES SFA

Toujours en 1957, Marcel Collot rejoint le Service de formation aéronautique (SFA) en tant qu’instructeur montagne.

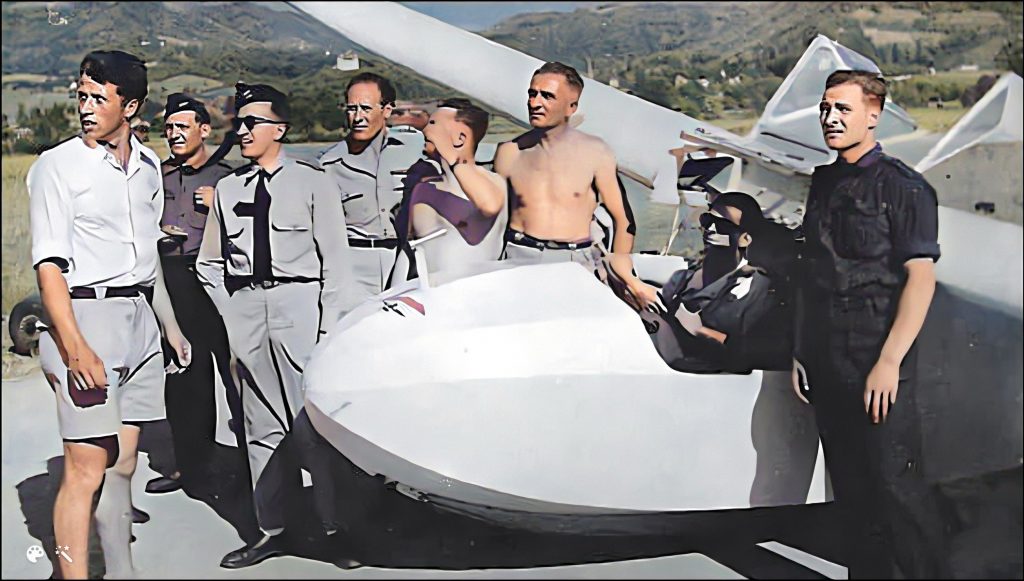

En 1959, il devient responsable de la formation montagne des pilotes de l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) avant leur engagement en Algérie avec Serge Lizère, l’un des fondateurs de l’Association française des pilotes de montagne (AFPM).

(référence/Photo sublimée et colorisée).

En 1960, année de la création de la compagnie Air Alpes par Michel Ziegler et Robert Merloz et de l’essor de l’aviation de montagne en France, le centre envoie Marcel Collot et son compagnon Delparte en stage à Sion, dans le Valais (Suisse), pour y suivre quinze jours de formation montagne sous la houlette d’Hermann Geiger, « l’Aigle de Sion », aussi appelé « le Pilote des glaciers ». Grâce à cela, le centre de Challes-les-Eaux peut se spécialiser dans la recherche et l’homologation des zones d’atterrissage en s’équipant de deux Piper PA-18 Super Cub de 140 CV, ainsi que d’un Pilatus PC-6 de 340 CV.

Après promulgation du Décret n° 63-686 du 12 juillet 1963 relatif aux atterrissages et décollages de certains avions en montagne et ailleurs que sur un aérodrome (voir annexe), les altisurfaces se multiplient, dans les Alpes et ailleurs. Marcel Collot contribue à l’homologation de 98 altiports et altisurfaces dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, les Vosges, et même sur l’île de la Réunion.

Cependant, Marcel Collot ne s’arrête pas à la restitution des enseignements du pilote suisse. Bien au contraire, il élabore, lentement, une méthode de pilotage en montagne aisément transmissible qu’il éprouve sur les pentes du glacier de Saint-Sorlin-d’Arves (73/Savoie), l’une d’entre elles étant d’ailleurs surnommée « la bosse à Collot » (voir la vidéo ci-dessous) :

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=b-vxUv9hqj8

En 1969, Monsieur Poirier, Directeur du SFA, lui remet la médaille de l’Aéronautique.

La période 1972 à 1977 est marquée par le développement de la compagnie Air Alpes, celle-ci souhaitant étendre ses liaisons entre Courchevel et Paris en Visual Flight Rules (VFR) de nuit. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) confie l’expérimentation du balisage des pistes de l’Alpe d’Huez, de Couchevel et de Megève au Centre d’essais en vol (CEV, aujourd’hui DGA Essais en vol [DGA/EV]) qui, ne disposant pas de spécialistes montagne, recourt aux services de Marcel Collot.

La période d’octobre à novembre 1973 est consacrée au réglage des Visual Approach Slope Indictors (VASI) de Courchevel et de Megève. De 1975 à 1977, c’est au tour du SIDAC, un type particulier d’Instrument Landing System (ILS), d’être testé. Finalement, c’est l’altiport de Megève qui est sélectionné pour l’implantation de ce dispositif. L’axe est décalé de 14° pour éviter les hauts reliefs et un « marker« (balise) est installé sur le golf de la station afin de fixer un point de remise des gaz en cas de besoin. Malheureusement, cette procédure n’est pas retenue par les autorités compétentes.

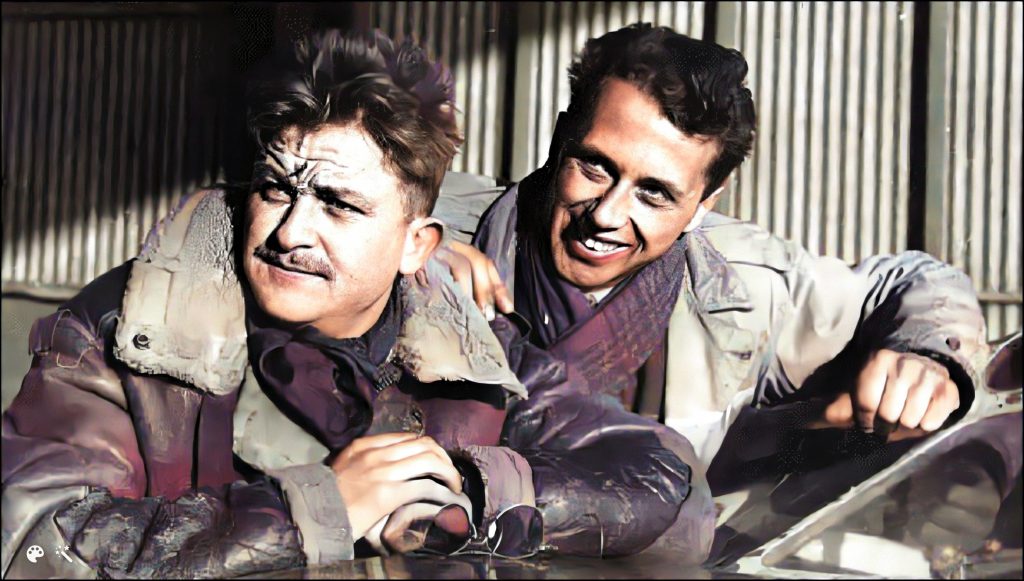

Marcel Collot est également associé aux essais en montagne du Breguet 941, un Avion à décollage et atterrissage court (ADAC/Short Take-Off And Landing [STOL]) alors jugé comme exceptionnel, mais qui ne connaîtra pas le succès commercial escompté. Les premiers essais se déroulent à Chambéry avec Marcel Collot en place gauche, puis à l’Alpe d’Huez en compagnie de Claude Chautemps, pilote d’essais. La machine effectue un « touch and go« puis remonte plus vite que le profil de la piste en passant à 200 pieds au-dessus de la plateforme. Par la suite, les essais d’accélération/arrêt ont lieu à Megève, Courchevel et l’Alpe d’Huez.

(référence/Photo sublimée et colorisée).

En 1976, la société SINAIR nouvellement créée par Jean-Claude Simour a besoin d’un pilote-contrôleur pour vérifier la capacité Transport public de passagers (TPP) de ses pilotes. Pour cette mission, le SFA détache Marcel Collot, ce qui permet à ce dernier de voler sur Beech King Air 90 ou 200 ainsi que sur le biréacteur Cessna Citation I immatriculé F-GKID.

Sentant sa fin proche, Marcel Collot confie :

« Ma carrière fut en grande partie consacrée à la formation : pilotes privés, pilotes professionnels, instructeurs IFR, pilotes de montagne et corps techniques, cela représente environ 500 contrôles et 22 000 heures de vol.

La formation est très enrichissante pour la connaissance des êtres humains. Dans mes fonctions de chef-pilote adjoint, puis de chef-pilote au centre national, je recevais les stagiaires à leur arrivée ; déjà, je pouvais tracer un profil ; caractère, compétences et estimations du résultat final.

Il y a des pilotes très forts, d’autres à l’opposé qui vous passent ʺla pommadeʺ.

Il m’arrivait d’estimer la note finale simplement en voyant le candidat arriver vers l’avion, s’installer et s’organiser. Au retour du vol, la note réelle n’était en général pas loin de la note estimée au départ.

À certaines périodes, le SFA mobilisait deux instructeurs pour la formation de pilotes de montagne. Les aéroclubs en formaient également.

Monsieur Giraud en formait beaucoup, mais au début, j’en éliminais également beaucoup jusqu’au jour où, je lui ai démontré que sa technique de vol en montagne était valable pour lui, mais qu’elle était souvent très mal appliquée et non maîtrisée par des pilotes venant souvent de la plaine. J’ai donc décidé de lui remettre un document expliquant la technique exigée lors de l’examen.

J’ai formé de nombreux pilotes que j’ai revus par la suite avec des casquettes et des galons ; arrivés au sommet de leur carrière, beaucoup sont revenus me voir afin que je leur fasse découvrir le vol en montagne. »

En septembre 1981, Marcel Collot quitte temporairement ses montagnes pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie pour y devenir pilote-instructeur. À son arrivée sur l’aéroport de Nouméa-La Tontouta, il est accueilli par un dénommé Lemoine, chef de l’aérodrome, qu’il avait eu en stage, et par un dénommé Candelo, le pilote qu’il vient remplacer sur l’aérodrome de Nouméa/Magenta avec un avion Morane-Saulnier Rallye destiné à l’entraînement des corps techniques, le transport des techniciens de maintenance et des tours de contrôle des aérodromes de la Grande Terre. Les fonctions de chef-pilote sont multiples : relations avec les organismes de formation, contrôle de ces organismes au travers de tests, renouvellement des qualifications et des licences, transport des techniciens et du personnel de la DGAC vers les aérodromes.

En mai 1985 et en novembre 1988, Marcel Collot est envoyé en mission d’inspection des aéroclubs de l’île de la Réunion, où il homologue d’ailleurs une altisurface.

Le 5 octobre 1990, le chef de centre de Grenoble réunit tous les amis de Marcel Collot et tous les directeurs autour d’un repas gastronomique pour son départ à la retraite.

Pour autant, sa vie de pilote n’en est pas finie, loin de là. Marcel Collot continue de s’occuper de l’aéroclub du SFA et vole beaucoup pour SINAIR en effectuant du transport à la demande et des évacuations sanitaires. Puis, lorsqu’il atteint l’âge fatidique de 65 ans et qu’il ne peut plus faire de transport public, il continue, avec sa licence de pilote privé (PP), à former des pilotes en vue de l’obtention de la qualification montagne au sein de l’ACD.

« L’aviation est une carrière passionnante où j’ai eu le plaisir et l’honneur d’avoir à mes côtés des pilotes d’essais, de Concorde, des civils et des militaires. On les reconnaît à leur grande modestie. »

Il insiste beaucoup sur le fait de savoir renoncer quand toutes les conditions ne sont pas réunies ou qu’il y a le moindre doute.

Marcel Collot décède en novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

En 2019 une plaque est apposée par l’association Les vieilles tiges sur la façade de l’ACD en mémoire de celui qui fut le mentor de générations de pilotes.

ÉPILOGUE

Comme le signale ce long article, Marcel Collot n’est connu ni pour des exploits incroyables, ni pour une personnalité exubérante. Bien au contraire, c’est un homme de l’ombre qui, à force de répéter les tâches comprend le moindre détail de l’art du pilotage en montagne, au point de pouvoir le théoriser et d’en faire profiter ses élèves.

En ce sens, c’est l’exacte antithèse d’un Henri Giraud qui, très sûr de lui, n’a de cesse de faire reconnaître ses immenses compétences par un large public et, surtout, par les autorités. Si Henri Giraud parvient à sensibiliser le gouvernement sur la nécessiter de réglementer un nouveau domaine de l’aviation, c’est Marcel Collot qui homologue les terrains sur lesquels cette activité en plein essor pourra s’épanouir. Si un Giraud était nécessaire pour provoquer un déclic, un Collot était indispensable au développement du vol en montagne tel que nous le connaissant aujourd’hui.

Malheureusement, si Marcel Collot est unanimement dépeint comme un théoricien du vol en montagne, nous n’avons trouvé aucune trace (en source ouverte) de document, écrit ou photographique, étayant cette thèse. Tout juste peut-on s’appuyer sur une courte vidéo dans laquelle il commente la trace qu’un élève-pilote de montagne a laissée après un atterrissage sur glacier. On peut certes déplorer cet état de fait, fortement lié à l’époque en question, où les maîtres de l’art du pilotage en montagne ne s’adressaient qu’à des individus, ou à des groupes d’élèves extrêmement restreints. Aujourd’hui, alors que l’aviation en général, et l’aviation de montagne en particulier sont tant décriées, il nous paraît, bien au contraire, absolument nécessaire de communiquer sur tous les registres afin de faire rêver les nouvelles générations et rajeunir la population des adeptes.

Éléments recueillis par Bernard Amrhein

ANNEXE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Décret n° 63-686 du 12 juillet 1963 relatif aux atterrissages et décollages de certains avions en montagne ailleurs que sur un aérodrome.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l’intérieur,

Vu le code de l’aviation civile et commerciale ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques, et notamment son article 4, deuxième alinéa ;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes en date du 9 novembre 1962,

Décrète :

Art. 1er. — Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l’établissement d’aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.

Art. 2. — L’arrêté interministériel visé à l’article 1er détermine :

a) Les conditions d’agrément des emplacements choisis ;

b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l’utilisation des emplacements agréés ;

c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1963.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre de l’intérieur,

ROGER FREY.

Conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir

ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome.

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de l’intérieur.

Vu le code de l’aviation civile et commerciale ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques, et notamment son article 4 (2e alinéa) ;

Vu le décret n° 63-686 du 12 juillet 1963 relatif aux atterrissages et décollages de certains avions en montagne ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aériennes en date du 9 novembre 1962,

Arrêtent :

Art. 1er. — Certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller en montagne sur des emplacements appelés avi-surfaces, dans les conditions définies ci-après.

Titre Ier

Avi-surfaces.

Art. 2. — Les avi-surfaces peuvent être en sol naturel ou enneigées (champs de neige, névés ou glaciers).

Art. 3. — Sauf pour les avions appartenant à l’État, les vols de recherche et d’essai des avi-surfaces ne pourront être exécutés qu’avec une autorisation préalable du préfet du département intéressé, délivrée après avis technique du chef de district aéronautique, et dépôt du programme de vol.

Art. 4. — Dans chaque département intéressé, des arrêtés préfectoraux, pris après avis du chef de district aéronautique et du chef de secteur de la police de l’air, agréent les emplacements pouvant être utilisés comme avi-surfaces.

L’interdiction d’utiliser une avi-surface intervient dans les mêmes formes ; elle peut également faire l’objet d’une décision du ministre chargé de l’aviation civile.

Les arrêtés préfectoraux précisent, s’il y a lieu, les restrictions particulières d’utilisation.

Art. 5. — L’agrément d’une avi-surface est subordonné à l’accord écrit des personnes physiques ou morales ayant la jouissance du terrain.

Cet accord doit spécifier que l’avi-surface :

Est utilisable par tout avion sous réserve des prescriptions du présent arrêté concernant le matériel et la qualification du commandant de bord ;

Est accessible en permanence aux autorités chargées de la vérification des conditions de son utilisation.

L’engagement prévu à l’article 7 ci-dessous doit être annexé à l’accord susvisé.

Art. 6. — Les arrêtés préfectoraux agréant les avi-surfaces doivent être affichés dans les mairies, sur les aérodromes voisins et, éventuellement, aux bureaux des guides de la région. Ils doivent également être communiqués aux syndicats d’initiative intéressés.

Art. 7. — Les limites des avi-surfaces qui sont situées à proximité des lieux habités ou fréquentés (stations hivernales, estivales, remontées mécaniques, pistes de ski, etc.) doivent être matérialisées et signalées sur place à l’attention du public.

Les avi-surfaces situées loin des lieux habités ou fréquentés doivent, sauf impossibilité matérielle, être signalées sommairement sur place.

L’obligation de mettre en place et d’entretenir la signalisation prévue au premier alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’un engagement souscrit par la personne ayant la jouissance du terrain ou par toute autre personne qui accepterait de se substituer à elle à cet effet.

Cette signalisation, et éventuellement tout dispositif complémentaire de balisage de l’avi-surface qui serait prévu ultérieurement, devra avoir fait l’objet, préalablement à sa mise en place, d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile. A cet effet, les dispositions envisagées seront soumises au préfet.

Titre II

Pilotes. — Dispositions particulières à prendre avant le vol.

Art. 8. — Puur effectuer des atterrissages et décollages en montagne, le pilote commandant de bord doit être titulaire d’une qualification spéciale attestant son aptitude ; mention de cette qualification est portée sur sa licence.

Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixera les modalités selon lesquelles seront délivrées les qualifications.

En attendant, des autorisations en tenant lieu pourront, à titre transitoire, être accordées par le ministre chargé de l’aviation civile.

Les détenteurs de licences étrangères justifiant de l’aptitude et de l’expérience requises pourront obtenir des autorisations leur accordant les mêmes possibilités.

Art. 9. — Avant d’entreprendre un vol comprenant des atterrissages sur des avi-surfaces, le pilote commandant de bord doit se renseigner sur leur état ainsi que sur les conditions météorologiques intéressant leur utilisation. L’utilisation de ces avi-surfaces a toujours lieu sous la responsabilité du propriétaire de l’aéronef ou de son exploitant.

Art. 10. — Dans le cas de transports de passagers, à titre onéreux ou non, le pilote commandant de bord doit avoir utilisé, préalablement, au moins une fois l’avi-surface, avec un avion du même type que celui qu’il utilisera pour ce transport.

Art. 11. — Le pilote commandant de bord doit établir une « fiche de circuit » précisant l’horaire et l’itinéraire détaillés du vol ainsi que les avi-surfaces qu’il se propose d’utiliser. Il doit déposer cette fiche auprès de la personne ou de l’organisme qui aura, le cas échéant, à alerter les autorités chargées des recherches et sauvetage en montagne.

Il est tenu également d’avertir sans délai cette personne ou cet organisme de la bonne exécution de son circuit.

Art. 12. — Les pilotes commandants de bord peuvent exiger des passagers transportés, à titre onéreux ou non, que ceux-ci déclarent par écrit qu’ils possèdent l’expérience et l’équipement nécessaires pour exécuter leurs courses en montagne.

Art. 13. — Tout exploitant ou propriétaire d’avion est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques spéciaux de transport aérien afférents à l’utilisation des avi-surfaces, notamment en ce qui concerne les dommages causés aux tiers et aux personnes transportées ainsi que le remboursement des frais de recherches et de sauvetage des occupants de l’avion.

Art. 14. — Les avions en provenance de l’étranger doivent, avant d’atterrir sur une avi-surface, avoir accompli les formalités d’entrée en France sur un aérodrome disposant des services de contrôle aux frontières.

Les avions décollant d’une avi-surface et se rendant à l’étranger doivent également se poser sur un aérodrome disposant des mêmes services en vue d’accomplir les formalités de sortie de France.

Titre III

Avions et équipements spéciaux.

Art. 15. — Les avions utilisés peur effectuer des atterrissages et décollages en montagne doivent être d’un type agréé pour cet usage par le ministre chargé de l’aviation civile.

Des documents annexés au certificat de navigabilité de ces avions doivent mentionner l’aptitude de l’appareil à cette utilisation et définir éventuellement les consignes et limitations spéciales d’emploi dans ce cas.

Art. 16. — Ces avions devront en outre être pourvus de matériels de signalisation, de secours et de survie définis en annexe au présent arrêté.

Art. 17. — Des instructions préciseront en tant que de besoin les modalités d’application du présent arrêté.

Art. 18. — Le secrétaire général à l’aviation civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1963.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

PIERRE PANARD.

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur du cabinet,

JACQUES AUBERT.

____________

ANNEXE

MATÉRIELS DE SIGNALISATION, DE SECOURS ET DE SURVIE

____________

Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, sur une avi-surface, les matériels collectifs suivants doivent être emportés à bord de l’avion :

1° Matériel de signalisation.

- Matériel obligatoire :

Fusées rouges (six au minimum) d’un type agréé et lance*

fusées miniatures.

Torche électrique portative en état de marche.

Miroir avec système de visée.

Sifflet.

Guide du massif survolé.

Carte topographique.

Boussole.

b) Matériel recommandé :

Poste émetteur-récepteur portatif HF, type Gendarmerie.

Fumigènes (six au minimum).

Produit pour colorer la neige.

Panneaux et code de signalisation.

2° Matériel de secours et de survie.

- Matériel obligatoire :

Petite trousse de pharmacie.

Tente bivouac pour deux ou trois personnes.

Vivres et boisson pour une journée complète.

Pelle.

Corde en nylon, de couleur voyante, d’une longueur de 30 mètres par groupe de deux personnes, de 50 mètres par groupe de trois personnes (diamètre minimum : 8 mm).

Couteau.

- Matériel recommandé :

Petite trousse d’outillage devant permettre un dépannage de fortune de l’avion.

Mousquetons d’alpinisme.

Bougie.

Boîte d’allumettes.

Réchaud à alcool avec combustible.

Raquettes, skis ou crampons.

Piolet.

Compte tenu de tous les aspects à prendre en considération (saison, emplacement de l’avi-surface, enneigement, etc.), le pilote commandant de bord de l’avion a la possibilité de se dispenser d’emporter certains des matériels recommandés. Ce choix demeure toutefois sous son entière responsabilité.

SOURCES

- Marcel Collot, instructeur montagne.

Texte et photos recueillis par Jean-Pierre Ebrard et publiés avec l’autorisation de Marcel Collot.

ICARE, revue éditée par le SNPL, France ALPA, n° 240 (La compagnie Air Alpes [1961-1981]), dépôt légal en novembre 2016.

http://aerostories.celeonet.fr/~aerobiblio/article5462.html

- Flyght-System, Jean-Pierre Ebrard

http://www.flight-system.com/rubriques-aero/marcel-collot/

- Jean-pierre Ebrard, Technique du vol et de l’atterrissage en montagne

http://aerostories.celeonet.fr/~aerobiblio/article5979.html

- Marcel Collot, Aéro-Club du Dauphiné (ACB)

https://www.aeroclubdudauphine.fr/histoires/marcel.htm

- La folle histoire de l’aviation en Isère

Podcast

Mardi 7 avril 2020 à 10:22 – Par Alain Salomon, France Bleu Isère

https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/la-folle-histoire-de-l-aviation-en-isere-1586238566

Laisser un commentaire