Le pilote allemand Erns Udet est mondialement connu pour ses acrobaties aériennes, pour ses prestations dans des films d’aventure au tournant des Années 1920 – 1930 et pour ses fonctions éminentes dans la Luftwaffe du Troisième Reich. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il a d’abord été un pilote de guerre renommé et un As allemand pendant la Première Guerre mondiale, une période qui forgera non seulement un caractère bien trempé mais le marquera profondément dans toutes ses activités aériennes. Aujourd’hui, nous vous proposons de suivre ses mésaventures en terre alsacienne, face à l’aviation de chasse française, grâce à un texte en allemand rédigé par un certain J. Ehret, traduit et complété par mes soins, avec des photographies également colorisées par RM-PDM…

L’ALSACE PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

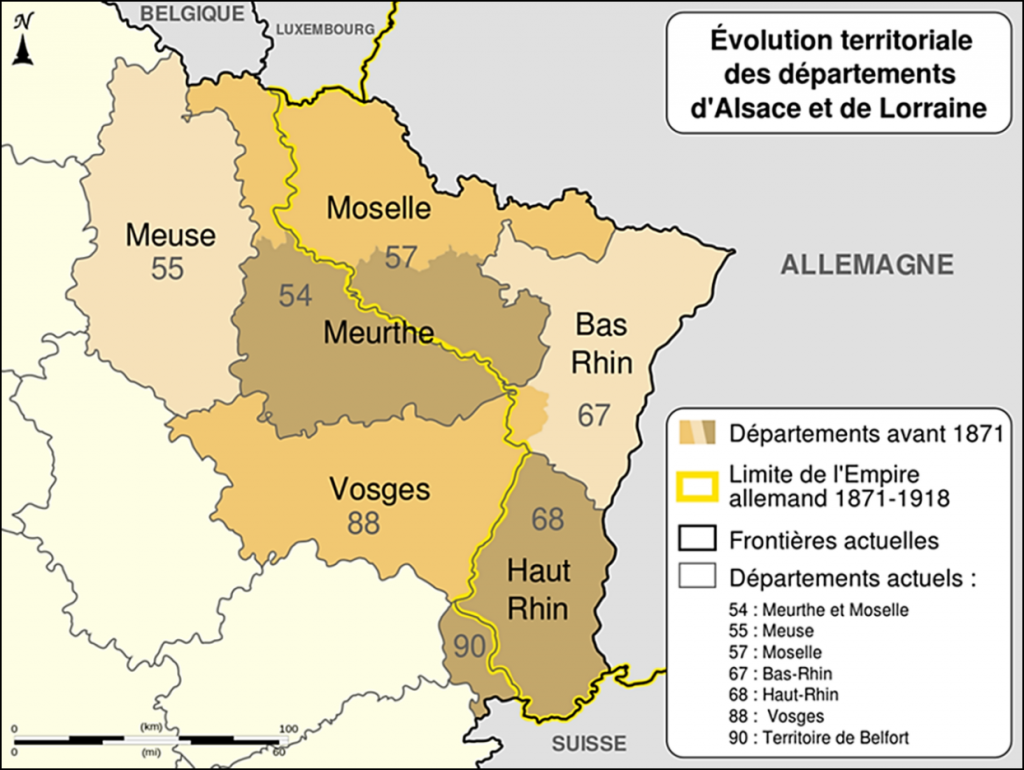

Depuis la signature du Traité de Francfort, le mercredi 10 mai 1871, la plus grande partie de l’Alsace (hormis ce qui deviendra le Territoire de Belfort), ainsi que la pointe nord-est du département des Vosges et le nord-est de la Lorraine sont annexés au tout nouveau Reich (Empire) allemand.

Réunies en un seul ensemble, ces deux régions forment plus tard le Reichsland Elsaß-Lothringen (Territoire impérial d’Alsace-Lorraine). Il s’agit donc d’un territoire de type « fédéral », administré par un Statthalter (gouverneur) directement nommé parle Kaiser (l’Empereur). Dès 1874, le Reichland dispose d’une chambre représentative (une « délégation », ou Landesausschuss) puis, après la réforme constitutionnelle de 1911, d’un Landtag plus autonome.

Frontalier de la France, le Reichsland devient, dès 1871, un territoire sur lequel fleurissent les garnisons militaires allemandes. En réalité, c’est l’armée impériale qui administre le territoire conquis et le germanise, à marche forcée, aussi bien au plan de la langue, de la toponymie… que, plus spectaculairement encore, au plan de l’architecture, officielle comme privée. Il est donc tout naturel que ce territoire accueille également, dès l’ouverture des hostilités, en septembre 1914, des champs d’aviation et des unités aériennes capables d’intervenir sur la ligne de front, où à sa proximité. Or, celle-ci se fixe progressivement sur la frontière internationalement reconnue, donc sensiblement sur la ligne de crête des Vosges, soit en moyenne montagne…

UDET, JEUNE PILOTE DE GUERRE

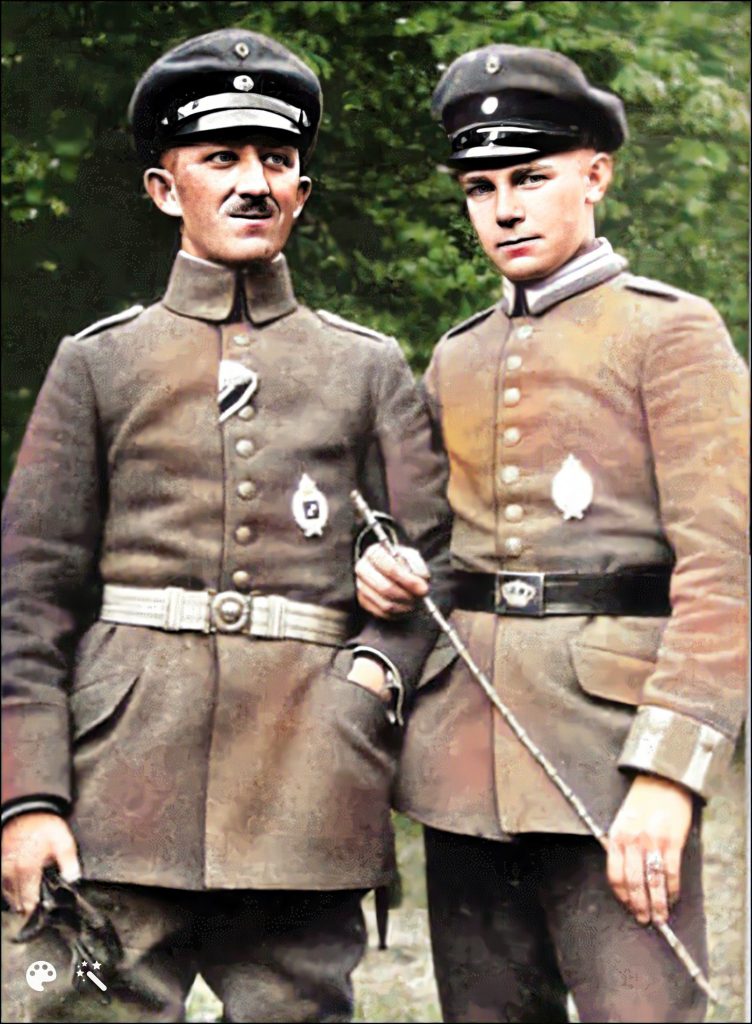

En mars 1916, tout juste formé comme pilote militaire, Ernst Udet (26 avril 1896 – 17 novembre 1941) est affecté à l’Escadron de chasse 206 basé à Heiligkreuz (nom allemand de Sainte-Croix-en Plaine).

(référence/Photo sublimée et colorisée).

C’est là qu’il entreprend, de manière quotidienne, avec son observateur, le Leutnant (sous-lieutenant) Justinius, des vols de reconnaissance. Ils volent très souvent en direction des Drei Ähren (Les-Trois-Épis) ou du lac Blanc et du lac Noir afin de guider les tirs d’artillerie.

Avec l’automne, la guerre aérienne devient plus rude. Au début, on larguait des dard métalliques par-dessus bord sur les troupes au sol. Ensuite, on a fabriqué des bombes, elles aussi larguées à la main. C’est dans ce but qu’est lancé, le 14 septembre 1916, une attaque en direction de Belfort.

UN VOL MOUVEMENTÉ

Udet et Justinius, son observateur, volent avec un Aviatik B (à moteur Mercedes 120) de couleur blanche, à une altitude de 3 500 mètres lorsque, soudain, un câble-tendeur la voilure supérieure se romp.

L’atterrissage devient urgent

L’appareil tire à gauche, à la limite de se mettre en vrille, et se dirige vers le sol. 1 000 mètres plus bas, l’appareil se stabilise à peu près, de travers, et le risque de vrille est enrayé.

Les deux compères espèrent pouvoir effectuer un atterrissage d’urgence en planant. Cependant, comme ils sont au moins au-delà des lignes allemandes, cela signifierait la détention.

C’est pourquoi ils planent en direction de l’est, Udet donnant un peu de gaz afin de limiter la perte d’altitude, mais la machine penche alors beaucoup sur le côté, augmentant le risque de vrille.

Traverser la Suisse…

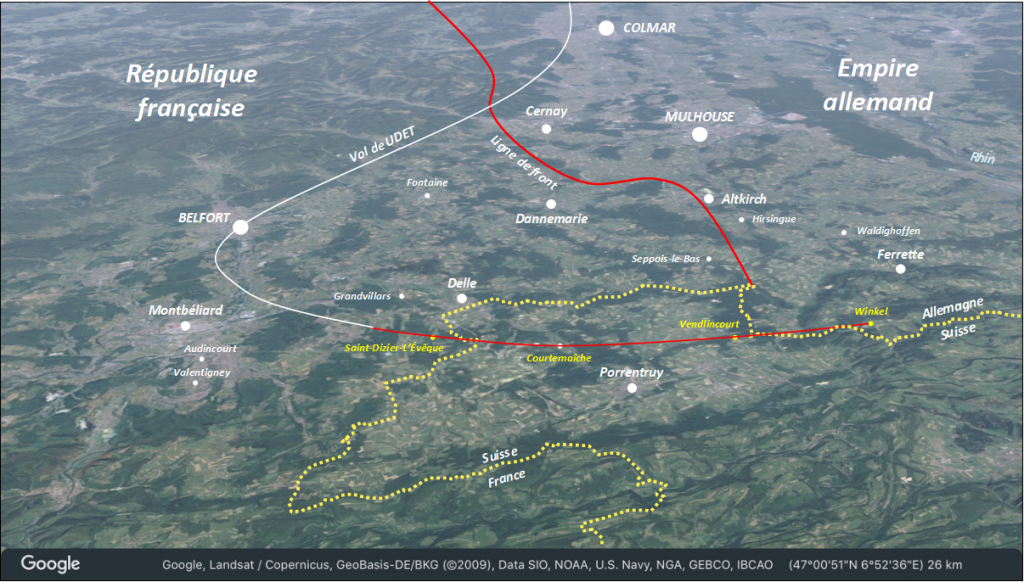

Du côté de Montbéliard, ils sortent des nuages à une altitude de vol d’environ 1 800 mètres. Le salut, en l’occurrence, la frontière suisse, se situe encore à plus de douze kilomètres. Jutinius quitte alors son siège pour grimper sur l’aile droite afin de faire contrepoids. Ils sont encore à 1 600 mètres d’altitude.

L’appareil vole à peine mieux car le contrepoids est trop… léger. Udet peut à peine maintenir le manche, et il rappelle Justinius à son poste. Ensemble, ils tentent de contrer le manche mais il reste à parcourir huit kilomètres jusqu’à la frontière et à une altitude de 1 000 mètres.

C’est alors qu’apparaît, soudainement, la frontière suisse, qu’ils franchissent à hauteur de Saint-Dizier-l’Évêque (90/Territoire de Belfort), à une altitude de 600 mètres. Ils survolent les villages suisses de Courtemaîche et de Vendlincourt puis dépassent, enfin, un réseau de fils de fer barbelés. Ils survolent enfin le sol allemand et atterrissent sur un champ venant d’être récolté, tout près du village de Winkel, dans le Sundgau, en Allemagne donc.

Les villageois à la rescousse

Ils sont indemnes et fous de joie. Les premiers villageois accourent et Justinius charge un cycliste de téléphoner à Heiligenkreuz. Une attache de maintien de l’aile droite est cassée. Ils demandent au forgeron de Winkel de réparer la pièce.

Parvenu sur les lieux, un officier d’état-major (le front est tout prêt…) leur annonce que, le jour même, deux camarades de leur section, le Leutnant (lieutenant) Winter et le Feldwebel (adjudant) Preiß, se sont écrasés sur l’Hartmannswillerkopf, (rebaptisé Vieil Armand après la première Guerre mondiale), vraisemblablement à cause du même défaut. Ils ont péri tous les deux. Le monument qui leur est dédié existe toujours au pied du Hartmannswillerkopf, près de Berrwiller.

Première récompense pour Udet

Une semaine plus tard, le Leutnant Justinius se voit attribuer l’Einserne Kreuz erster Klasse (E.K.I/Croix de Fer de première classe) et le caporal Udet l’Eiserne Kreuz zweiter Klasse (E.K.II/Croix de Fer de deuxième classe). Car ils avaient sauvé un avion pour le Vaterland (la Patrie).

L’HUMILIATION

Malgré ces débuts prometteurs, Ernst Udet apprend rapidement que « la roche Tarpéienne est proche du Capitole ».

Udet part en vrille

En effet, le vol de bombardement suivant consiste à attaquer une zone fortifiée dans les Vosges. Les machines ont fait le plein, les mitrailleuses, les bombes et une nouvelle installation radio alourdissent manifestement la masse au décollage.

L’appareil décolle plus lentement que d’habitude et Udet veut prendre de l’altitude en effectuant une boucle montante. L’avion penche alors à gauche et ne peut plus être redressé. La vitesse diminue, la machine pique du nez et se met en vrille vers le sol.

Afin de ne pas être écrasé par le moteur au moment du crash, Justinius se hisse vers le montant arrière. Les deux membres d’équipage survivent au crash, Justinius s’en sortant avec des écorchures et des plaies, Udet souffrant d’une blessure au genou. Ils sont conduits à l’hôpital militaire (Lazarett), qu’Udet quitte avant d’être guéri, en boitant, et s’en retourne vers l’aérodrome. C’est là qu’il rencontre Justinius pour la dernière fois. En 1917, ce dernier perd la vie aux commandes d’un avion de chasse sur le front ouest.

(référence/Photo impossible à coloriser).

Udet, le pestiféré…

Sur le champ d’aviation, personne ne veut lui parler, il peut prendre ses papiers puis est conduit vers l’aérodrome de Neubreisach (Neuf-Brisach). Là, Udet doit se présenter devant les élèves-pilotes. L’Hauptmann (capitaine) tonne avec une voix de Stentor : « Regardez-le ! Voilà le gars qui, par un vol inconscient, vaut au Vaterland la perte d’une précieuse machine et a mis gravement en danger la vie de son observateur ».

Le capitaine se met ensuite à lire un papier :

« Le caporal Udet est puni de sept jours d’arrêt simples pour avoir, par un vol en virage léger, mis en danger la vie de son observateur et pour avoir détruit un précieux appareil. Ce n’est qu’en raison de sa bonne conduite au combat que la punition n’est pas plus sévère. Que cela puisse vous servir, à tous, de leçon ! »

Udet s’acquitte de sa punition à la prison militaire du fort de Neuf-Brisach. Chaque jour, matin et soir, c’était la même chanson. À chaque fois, Udet doit réciter à un adjudant ou à un lieutenant la phrase suivante :

« Le caporal Udet purge sept jours d’arrêt simple parce qu’il a mis en danger la vie de son observateur et détruit une précieuse machine à cause d’un virage léger insensé ».

RÉDEMPTION

Quand Udet est enfin libéré, une certaine excitation règne sur le champ d’aviation de Neubreisach (Neuf-Brisach). Le matin même, un bombardement sur Belfort avec tous les appareils disponibles a été ordonné. Les derniers appareils viennent de décoller quand un Leutnant lui demande s’il est pilote, l’emmène vers le hangar et demande à faire le plein d’un vieux LVG (Luft-Verkehr-Geselshaft). Udet raconte : « C’est un corbeau antique et déplumé… Vraisemblablement un appareil déclassé en avion d’entraînement. Cependant, je n’ai jamais ressenti aussi fortement et profondément le miracle du vol que pendant ces instants-là ».

L’ennemi est déjà alerté par l’attaque des autres appareils. Depuis Belfort surgissent face à eux deux Farman et un monoplan Morane. Avec le « vieil oiseau », qui n’a pas de mitrailleuse à bord et ne peut que grimper, péniblement, à 1 800 mètres d’altitude, un combat de rencontre serait sans issue. C’est pourquoi il vire en direction du sud.

Du côté de Montreux-Château (90/Territoire de Belfort), ils découvrent des dépôts et des cantonnements français. La dernière occasion de larguer les petites bombes que le Leutnant, dans son siège d’observateur, peut mettre à profit. L’observateur a mis au point une technique de bombardement particulière. Il ne passe pas simplement les bombes par-dessus bord mais ouvre un orifice au pied de son siège et les fait passer par là. Le succès lui donne raison.

Cependant, une bombe lui tombe des mains et reste coincée dans le train de roulement. La bombe pourrait facilement exploser. Udet effectue alors prudemment des courbes vers la gauche et vers la droite, mais la bombe glisse dans lesdites directions comme sur une tringle à rideaux. La dernière solution consiste, pour Udet, à effectuer un tonneau, le premier de sa carrière d’aviateur. Et la manœuvre réussit. La bombe explose dans un champ. Ils s’en retournent vers Neubreisach. Lorsqu’ils débarquent de l’appareil, le Leutnant tend la main vers Udet et lui dit : « Heureux d’avoir fait votre connaissance ! »

Arrivé à l’aérodrome, Udet apprend qu’il est muté à l’escadrille de chasse de Habsheim. Il peut à peine y croire : « Pilote monoplace ? Pilote de chasse ? Ce dont rêve chacun d’entre nous ? Ce n’est pas croyable, c’est tout simplement incroyable ! »

Udet perçoit un Fokker flambant neuf : « Il avait une allure formidablement gracieuse, aiguisé comme un faucon. Le vieil appareil Aviatik B, sur lequel je volais au 206, ressemble à une oie grasse à côté de lui. »

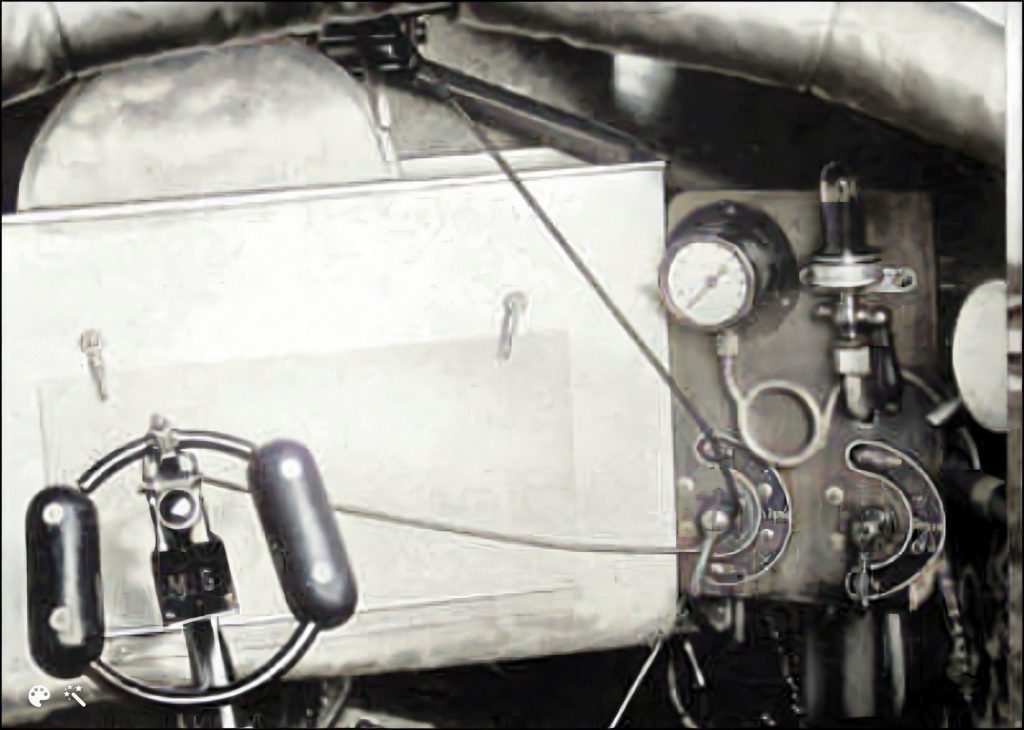

Cependant, le premier vol avec le nouvel appareil se termine en catastrophe. Juste après le départ, la machine tire à droite car le manche est bloqué et elle termine sa course dans la paroi d’un hangar.

L’accident est analysé et Udet est réhabilité car le câble de mise à feu de la mitrailleuse s’est pris dans les boutons du tableau de bord, ce qui a bloqué le manche. Le lendemain matin, Udet s’envole vers Habsheim aux commandes d’un vieux Fokker.

Le Kampfeinsitzer-Kommando (Commando de chasse monoplace) se compose de quatre pilotes : le Lieutenant chef de section Pfälzer, l’adjudant Weingärner, le sergent Glinkermann et Udet.

« Nous sommes des jeunes gens et habitons comme des princes dans la villa vide d’un riche Américain, qui s’est enfui au début de la guerre. Le service est léger et agréable. Une à deux fois par jour, nous embarquons et volons environ pendant une heure. Cependant, nous entrons rarement en contact avec un ennemi. Le ciel de décembre est froid et clair ; la terre est gelée et, quand on s’habille bien et qu’on beurre le visage, le vol est un plaisir, presque comme une descente en luge sur les nuages. »

En compagnie de Behrend, son mécanicien, Udet bricole une cible en forme de Nieuport, vu de l’arrière, comme on le voit lors d’une attaque. Le soir, après les heures ouvrables, la cible est montée au milieu de l’aérodrome à des fins d’exercice de tir depuis les airs.

Le mécanicien a pour mission de compter les impacts et de les signaler. Les impacts dans le moteur comptent double, et dix impacts Lui valent une chope de bière.

Le 18 mars 1916, à quatre heure trente de l’après-midi, alerte générale sur l’aéodrome d’Habsheim : les observateurs aériens de la tranchée la plus avancée rendent compte que deux avions français s’approchent d’Altkirch. Udet démarre à 16 h 16, en vol direct, pour atteindre une altitude dominante et avantageuse. Lorsqu’il aperçoit de nombreux points noirs à l’horizon, il pense tout d’abord avoir des gouttes d’huile sur les lunettes. En réalité, plusieurs vagues avancent à sa rencontre. Il dénombre au total 23 appareils, des bombardiers du type Caudron et Farman et, au-dessus d’eux, le roi de l’essaim, un puissant Voisin. Udet vole 300 mètres au-dessus d’eux, vire dans leur direction, vers le nord-est, vers Mulhouse. Au-dessus de Dornach, il se met à piqué et attaque le gros Farman. La mitrailleuse crépite, le Farman vacille, le réservoir d’essence est touché. Rapidement, il est lui-même pris à partie par deux Caudron. Udet plonge à piqué, jusqu’à 300 mètres plus bas. C’est là qu’il aperçoit le Farman qui divague en flammes. Un homme aux bras et aux jambes écartés tombe dans le vide, il s’agit de l’observateur du Farmam.

Entretemps, tous les appareils d’Hasheim ont pris l’air et sont impliquées dans le combat. La formation française se disloque et on est passé aux combats singuliers. Un Caudron tente de s’échapper vers l’ouest. Udet le poursuit, l’engage à une distance de 150 mètres, sans succès. Arrivé à 80 mètres, nouvelle rafale. Efficace cette fois, le moteur droit toussote puis s’arrête soudainement. Le Caudron pique et Udet le poursuit. Malheureusement, sa mitrailleuse rencontre des problèmes de chargement. Il doit laisser s’enfuir son adversaire et rentrer à Habsheim. Là-bas, le goût de la victoire de la première bataille aérienne de l’Histoire du monde est amer. Le grand appareil AEG de la Fliegeraabteilung (Section d’aviation) 48 a été percuté par un Farman adverse lors d’un combat tournoyant et les deux avions se sont écrasés sur l’Île Napoléon.

Bilan de ce combat aérien : cinq appareils français abattus. Sur les neuf officiers français engagés, seuls trois d’entre eux rentrent à bon port. Les quatre pilotes du Kampeisitzer Kommando ont chacun une victoire à leur actif. Du côté allemand, périssent dans le crash du gros avion le Leutnant Walter Kurth, l’Offizierstellvertretter [littéralement, l’officier-adjoint] Fritz Hopfgarten et le Vizefeldwebel (vice-adjudant) Max Wallat. Les camarades de la Fliegerabateilung 48 érigent, dans le petit cimetière situé près de l’aérodrome, un petit monument en souvenir des camarades tombés au combat. Celui-ci a été ensuite déplacé sur le cimetière militaire allemand d’Illfurth.

| LES VICTOIRES AÉRIENNES D’ERNST UDET EN HAUTE-ALSACE | |||

| Date | Heure | Type d’avion | Lieu |

| 18 mars 1916 | 17 h 10 | Farmann | Mulhouse |

| 12 octobre 1916 | 15 h30 | Bréguet-Michelin | Rüstenhart |

| 24 décembre 1916 | 11 h 00 | Caudron | Aspach-le-Haut |

| 20 février 1917 | Midi | Monoplace Nieuport | Aspach |

LA FIN D’UDET

Après l’échec de la Bataille d’Angleterre au début de la Seconde Guerre mondiale et conséquemment aux griefs d’Hermann Goering et d’autres hautes personnalités du régime, Udet se suicide le 17 novembre 1941. Sur le panneau de tête de lit il a écrit, à l’encontre de Goering : « Eiserner [homme à la Croix de Fer]. Tu m’as abandonné ! »

Le suicide est maintenu secret. Pour le public, Udet est mort des graves blessures contractées au cours des essais d’une nouvelle arme. Il est inhumé au cimetière des Invalides, à Berlin. En se rendant aux obsèques d’Udet, Werner Mölders (un As de la Seconde Guerre mondiale) périt dans le crash de son avion à Breslau. Ironie du sort, il est lui aussi inhumé au cimetière des Invalides de Berlin, dans la tombe située en face de celle d’Udet. Peu après, la Jagdgeschwader (escadrille de chasse) 3 se voit attribuer pour nom de tradition Udet.

DISTINCTIONS

- Croix de Fer (1914) de seconde et de première classe.

- Insigne prussien de pilote d’avion.

- Coupe d’honneur pour le vainqueur en combat aérien.

- Croix du Mérite wurtembourgeois avec épées.

- Croix de chevalier de l’Ordre royal de Hohenzollern avec épées.

- Croix hanséatique des villes hanséatiques de Lubeck et de Hambourg.

- Insigne des blessés (1918) en argent.

- « Pour le Mérite », 9 avril 1918.

- Distinction de IVe classe de la Wehrmacht.

- Fermoir de la Croix de Fer de IIe et de Ie classe.

- Croix de chevalier de la Croix de Fer, 4 juillet 1940.

- Insigne de pilote d’avion et d’observateur en or avec brillants.

- Ordre militaire « Pour le Mérite » bulgare, Croix de Grand Officier avec épées.

ÉPILOGUE

On pourrait, à juste titre, se demander ce que vient faire l’évocation des combats et des déboires aériens du jeune pilote Ernst Udet sur un site Internet consacré à l’Aviation de montagne. Pour nous, il s’agit d’éclairer les débuts d’un aviateur qui s’est, plus tard, largement illustré en terrain difficile, comme en témoigne sa filmographie.

Sil n’avait pas été amené à évoluer sur les contreforts des Vosges, puis à survoler le Jura suisse pour s’échapper et à se poser à Winkel, dans le Jura alsacien, peut-être son destin aurai-il été différent.

C’est donc en toute connaissance de cause que nous publions cet épisode, en complément de tous les autres articles consacrés à ce pilote hors pair…

Éléments recueillis par Bernard Amrhein

SOURCES

- http://sundgaufront.j-ehret.com/menue.htm

- J. Ehret, Udet im Oberelsaß

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://sundgaufront.j-ehret.com/pdf/UDET%20im%20Oberelsass.pdf

- Atlas Alsace 1914-1918 : Terrains d’aviation militaires, plates-formes aéronautiques temporaires principales et secondaires.

Laisser un commentaire