De nos jours, les Deux Alpes sont l’une des stations d’altitude parmi les plus réputées des montagnes françaises. On y skie certes l’hiver mais, jusqu’à présent, les accros peuvent exercer leur art même aux mois de mai et de juin, une piste étant ouverte sur le glacier de Roche Mantel ou glacier du Mont de Lans, plus connu sous le nom de Glacier des Deux Alpes. Cependant, peu de personnes peuvent encore témoigner du fait que l’Alpe du Mont-de-Lans accueillait, un temps, une piste d’aviation aussi bien fréquentée par des avions à hélice que par des planeurs. Malheureusement, avec l’essor du ski alpin, la fusion de l’Alpe du Mont-de-Lans avec l’Alpe de Venosc, la nouvelle station des Deux-Alpes a, graduellement, occupé tout le fond de vallée, les prairies cédant place à des immeubles de plus ou moins grande hauteur, les pentes étant, quant à elles, encombrées de nombreux pylônes et d’innombrables remontées mécaniques, donc de câbles… Retour sur une époque où l’aviation de montagne avait encore le vent en poupe…

CRÉATION DE LA PLATEFORME

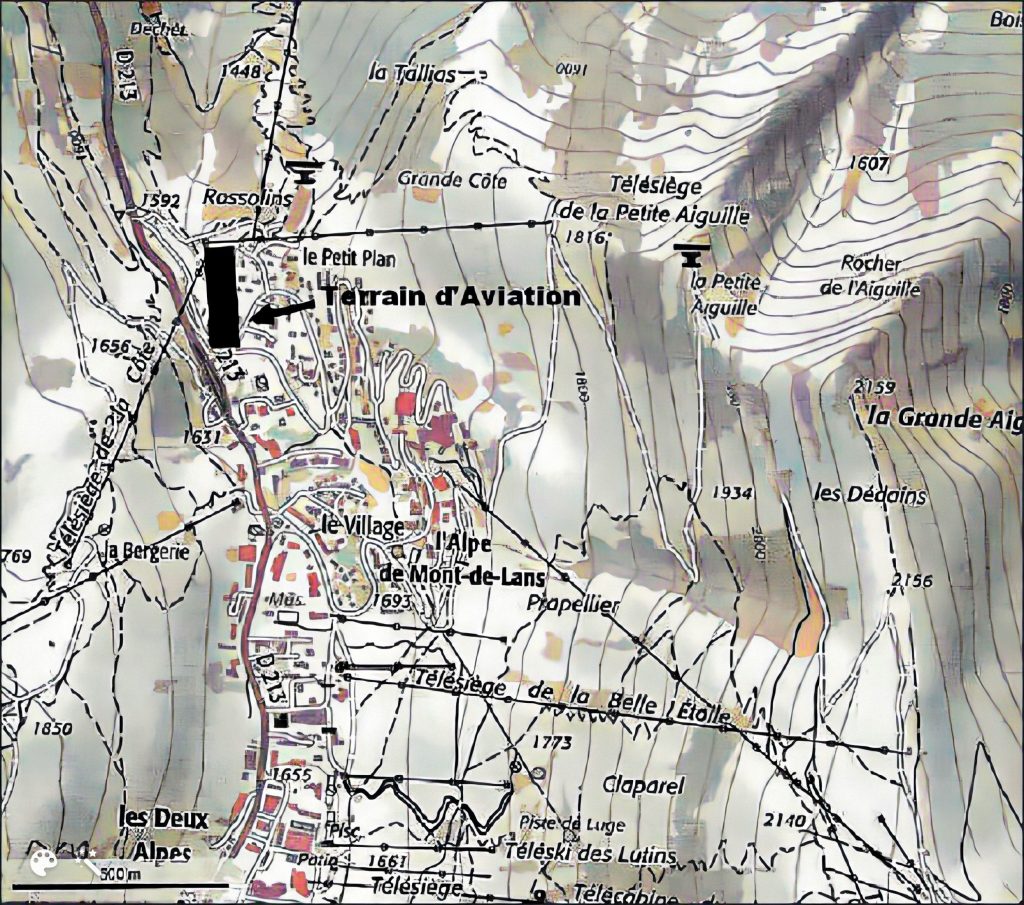

Dès 1933, Rodolphe Tessa, un entrepreneur de travaux publics de la région, a l’idée d’aménager un terrain d’atterrissage sur le vaste plateau situé au sud de son hôtel, entre l’Alpe du Mont-de-Lans, et l’Alpe de Venosc.

(référence/photo réparée, sublimée et colorisée).

La Résistance retient l’idée

Même si ses propositions ne rencontrent guère de succès, la guerre et le premier maquis de l’Oisans concrétisent ses projets. En effet, sitôt les Alliés débarqués en Normandie le mardi 6 juin 1944, Rodolphe Tessa et son équipe débutent les travaux de terrassement, « au nez et à la barbe » des Allemands, pour aménager une piste de moins de 1 000 mètres de longueur sur 55 mètres de large, prévue pour un soutien aérien des Alliés à la Résistance dans le secteur.

C’est sur proposition des membres d’équipage d’un bombardier américain sauvés par la Résistance et espérant une hypothétique récupération par les airs que cette piste est allongée pour atteindre les 1 100 mètres. Cependant, du fait du retrait accéléré des troupes allemandes suite à l’avancée alliée dans la vallée du Rhône et vers Grenoble, la piste ne connaît aucun emploi opérationnel.

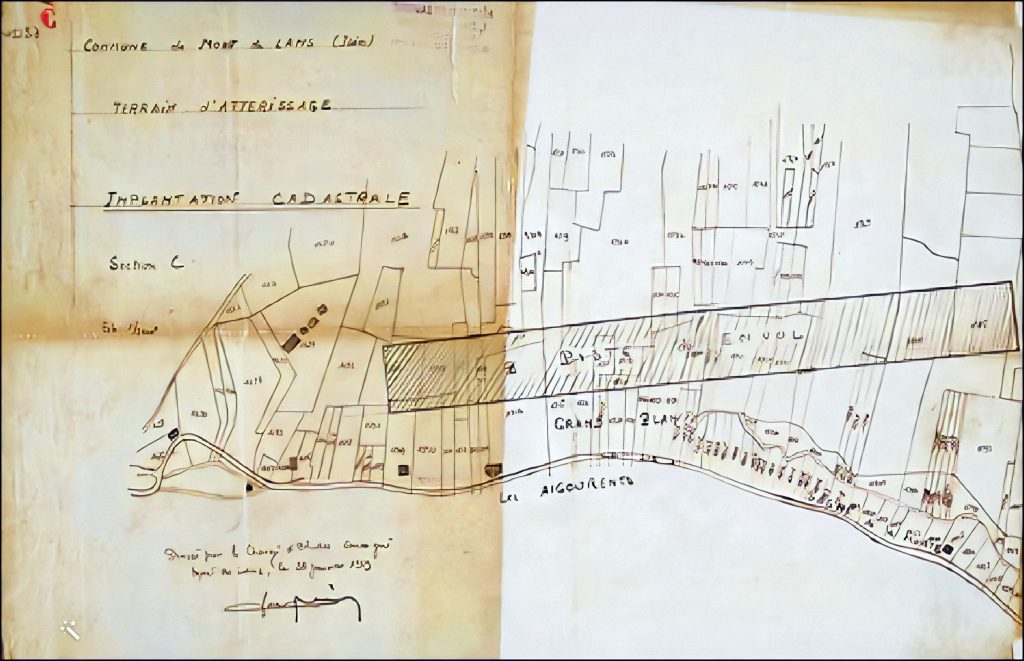

Un document extrêmement détaillé

Cependant, le maquis n’a pas œuvré en vain car il a réalisé à cette occasion une notice sur le modèle des avis aux navigateurs aériens que la Direction de l’Aéronautique marchande diffusait en temps de paix lorsqu’un nouvel aérodrome était ouvert à la circulation aérienne. Très développée et très complète, cette notice contient tous les renseignements utiles aux usagers éventuels : position et accès du terrain, obstacles, etc. Elle est donc transmise par les organisations de la Résistance aux commandements alliés.

Le document en question liste les améliorations qu’il conviendrait d’apporter au terrain initial pour en faire le prototype du terrain de montagne et lui accorder la consécration d’une existence officielle. En effet, il suffirait de peu de choses pour homologuer cet aérodrome de fortune :

- assécher une partie du terrain, ce qui permettrait d’élargir considérablement la piste d’atterrissage et de la porter jusqu’à une centaine de mètres ;

- effectuer quelques travaux d’aplanissement pour atteindre le même résultat ;

- enterrer ou détourner une fraction de la ligne électrique qui longe la route en bordure du terrain, aux endroits où sa présence peut gêner l’accès de la piste ;

- doter, enfin, celle-ci d’un balisage normal, bien que celui qui existe actuellement présente d’excellentes qualités de visibilité.

Le vrai danger : les câbles !

À l’époque, dans cette région, on récolte les foins à très haute altitude, jusqu’à quelque 200 mètres au-dessus du col, sur les pentes des deux Alpes, c’est-à-dire des deux alpages. Les foins fauchés sont mis en balles et ensuite descendus au moyen d’une petite poulie glissant sur un câble d’acier jusqu’au fond du col ou de la vallée.

C’est évidemment très pratique pour les agriculteurs locaux, mais très dangereux pour la navigation aérienne. Trois de ces câbles descendent ainsi de la montagne près du hameau de l’Alpe de Venosc, dans le prolongement du terrain. L’un d’eux barre d’ailleurs complètement l’accès sud de la piste. À peu près invisible tant que l’on n’est pas dessus, c’est un véritable piège pour avions.

La suppression de tels câbles, tout au moins leur déplacement ou leur abaissement (car ils ne servent effectivement qu’une quinzaine de jours par an, au moment de la fenaison) est absolument indispensable. La signalisation systématique des câbles de toutes sortes (téléphériques, remonte-pentes, lignes de force), qui abondent dans les Alpes, est d’ailleurs une mesure générale qui s’impose si l’on veut développer dans cette admirable région le tourisme aérien de montagne.

Vidéo : http://histoire-patrimoine-et-tradition-feissons.overblog.com/-7

LA FÊTE AÉRIENNE DU 12 AOÛT 1945

Un peu plus de trois mois après capitulation de l’Allemagne et trois jours avant celle du Japon, qui marquera la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, on organise une petite fête aérienne sur la plateforme créée par la Résistance afin de marquer le renouveau de l’aviation de montagne française.

(référence/Photo réparée, sublimée et colorisée).

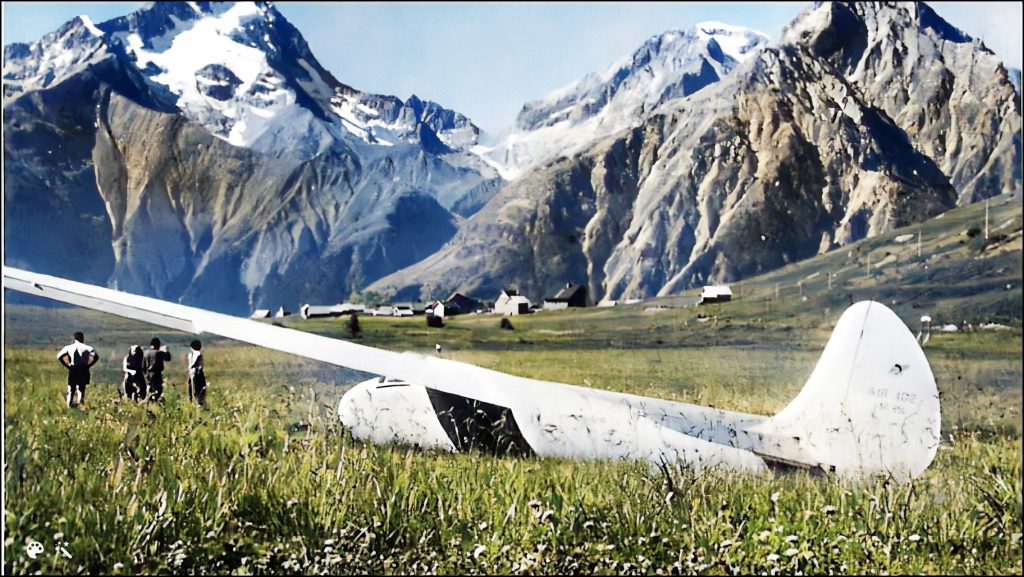

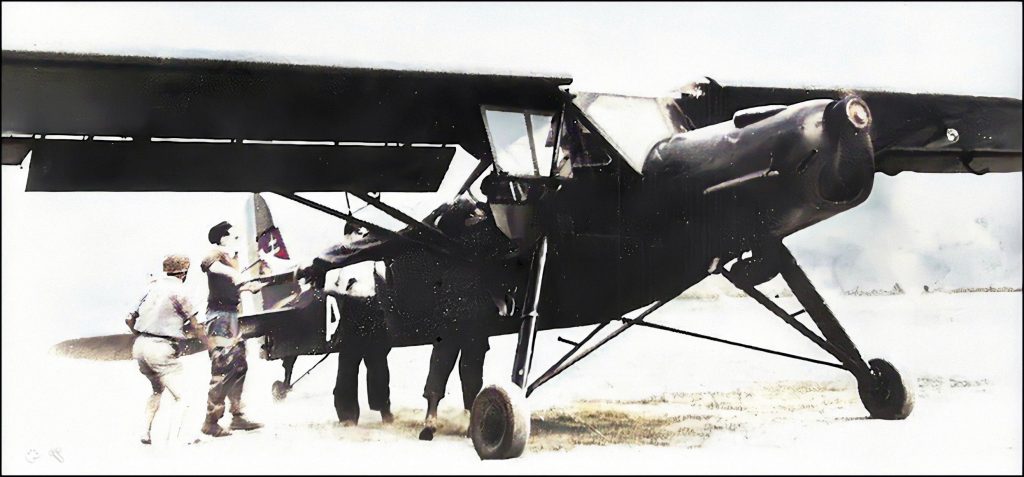

Bien entendu, alors que la France entame sa Reconstruction, cette fête aérienne a des allures somme toute modestes car on fait avec les moyens du bord. En effet, seuls deux Piper, un Morane-Saulnier MS 500 Criquet (en fait, un avion allemand Fieseler Storch Fi 156 francisé) et un planeur Göppingen Gö3 Minimoa y évoluent longuement, décollant et atterrissant avec aisance, mais les quelque 700 spectateurs composent une foule importante et imposante étant donné le contexte.

Quelques jours plus tôt, l’équipage d’un avion militaire de reconnaissance (un Fieseler Storch) passant au-dessus de l’Alpe, découvre, par la présence de ses balises, un terrain qu’il ne connaît pas. Intrigué, il s’y pose, y reçoit un excellent accueil, et en repart sans difficulté en dépit des 1 702 mètres d’altitude. Il s’agit du premier avion à s’y poser avec, à son bord, le lieutenant Lelandais et le capitaine Monloup de Mont-cluel.

Pour sa part, le Minimoa est un planeur allemand construit entre 1935 et 1940. Il s’agit d’un appareil remarquable par ses performances et son esthétique. En 1945, l’Armée française en saisit une dizaine d’exemplaires en Allemagne. Celui codé D-14-280 vole longtemps à Challes-les-Eaux (73-Savoie) sous sa livrée d’origine, seule la svastika étant masquée.

Moniteur au Centre national de vol à voile de Challes-les-Eaux, René Branciard réalise, en avril 1946 un vol de Challes-les-Eaux à Valence sur planeur Minimoa. Le 19 avril 1949, il réalise, sur ce même appareil, un gain de 3 225 mètres, ce qui lui vaut l’obtention de son insigne d’or.

Ce planeur est ensuite immatriculé F-CADA, puis F-CROU avant d’être réformé à Reims en 1966, puis restauré pour être exposé au Musée régional de l’Air d’Angers.

(référence/Photo sublimée et colorisée).

UTILISATIONS ULTÉRIEURES

Après la Libération et malgré la fête aérienne du 12 août 1945, pratiquement rien d’officiel ne se passe et la plateforme est utilisée de manière épisodique, presque clandestinement. Dans les années 1950, le grand pilote de montagne Henri Giraud effectue, depuis ce terrain, de nombreux baptêmes de l’air dans le cadre de l’Aéro-club de l’Oisans.

En novembre 1956, les équipages de quatre hélicoptères Vertol H-21 (Bananes volantes) de l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) participent à un stage d’un mois à l’Alpe de Mont-de-Lans.

À la fin de cette décennie, un dossier relatif à la création de cet aérodrome est retrouvé dans les Archives départementales de l’Isère. Il indique une date officielle d’autorisation d’atterrissage située entre 1957 et 1959 (ce qui est vague…).

(référence/photo réparée, sublimée et colorisée).

(référence/photo réparée, sublimée et colorisée).

UN DÉCLIN ACCÉLÉRÉ

La création du Parc national des Écrins, le 23 mars 1973, aboutit à la réduction progressive des conditions de survol de ce massif, même si Madame Marie-Christine Charrel effectue son baptême de l’air depuis ce terrain en 1976.

En effet, le cœur du parc national des Écrins constituant un espace de protection pour l’ensemble de la faune, il devient un espace de quiétude et de tranquillité tant pour la faune sauvage que domestique, mais aussi pour tous les usagers du territoire. À ce titre, et dans la mesure où les dérangements de la faune par des aéronefs motorisés ont déjà été constatés, le survol motorisé du cœur du parc à moins de 1 000 m du sol est interdit, sauf autorisation expresse du directeur (article 15-I-2° du décret n°2009-448 du 21 avril 2009 de création du Parc national des Ecrins).

Dans ces conditions, le choix entre le maintien d’une plateforme aéronautique de plus en plus inaccessible et des projets immobiliers prometteurs est vite fait, d’autant plus qu’on a beau jeu de pointer les nuisances et les dangers générés par l’aviation de montagne en plein cœur d’une station par ailleurs florissante. « Qui veut tuer son chien… »

(référence/photo réparée, sublimée et colorisée).

(référence/photo réparée, sublimée et colorisée).

ÉPILOGUE

La brève histoire de la plateforme aéronautique des Deux Alpes est symptomatique de la concurrence entre la passion de l’aviation et les projets immobiliers, dans un premier temps, entre la passion de l’aviation et la tranquillité des riverains une fois les habitations construites. Souvent développés « au milieu de nulle part », les aérodromes (et les altiports) attirent diverses activités économiques, donc des habitants, puis se font expulser car on les trouve par trop dérangeants. Cela peut se vérifier partout dans le monde.

Le développement, somme toute assez récent, de l’écologie politique, n’arrange pas vraiment les choses, comme on a pu le constater dans le dossier de fermeture pure et simple de l’aérodrome de Sallanches Mont-Blanc (LFHZ), pourtant reconnu comme un terrain de secours indispensable par nombre d’experts de l’aviation de montagne. Souvenons-nous que c’est là que se posa, hélice en drapeau, Robert Merloz, après que son Pilatus PC-6 Turbo Porter ait rencontré une panne moteur en ravitaillant le refuge Vallot, au printemps 1965…

Quant aux Deux Alpes, on a, depuis longtemps, oublié cet archétype de l’aérodrome de montagne… au point même que l’article Wikipedia présentant la station ne mentionne pas ce tout petit détail de l’histoire…

Éléments recueillis par Bernard Amrhein

SOURCES

- Aérodrome des Deux-Alpes

http://grenoble-cularo.over-blog.com/2019/10/aerodrome-des-deux-alpes.html

- Aux Deux Alpes dans l’Isère, un aérodrome oublié

Un article de Paul Mathevet daté du 17 janvier 2018

- Petite histoire de l’aérodrome de Mont-de-Lans

Article de Georges Houard extrait de la revue ‘Les Ailes’, journal hebdomadaire de la locomotion aérienne, en date du 24 août 1946

Laisser un commentaire